2025年7月31日(過去の栽培記録はこちら)に開花したオーレアに引き続き、別株の斑入りのモンステラ(オーレア)の花が開花しました。モンステラの開花後、何人かの方から「モンステラの花って匂いあるんですか?」と質問されたので、実際に嗅いでみたのですが匂いを感じません。花に匂いが無いと虫が集まらず、交配が難しいのでは?と思うかもしれないのですが、実はここにモンステラの面白いメカニズムがあります。自然界におけるモンステラは、風媒花や昆虫媒花ではなく、熱帯の特定の甲虫類(カメムシ類やゾウムシ類)による受粉を行う植物の為、香りで誘因する必要が無いんです。そして受粉は香りではなく、花の構造や温度変化で特定の昆虫を誘引する戦略を取っています。なんと!モンステラは、開花時に発熱するんです。

目次

なんと!発熱するモンステラの花(2025年8月5日の様子)

本日開花したモンステラの花です。以下は正面から撮影した写真です。

少し真横からも撮影してみました。

少し後ろ気味からも撮影してみました。仏炎苞はプラスチックの様にカチカチです。

以下はモンステラの発熱についてまとめた情報です。私と同じく、モンステラ栽培の事実や実証を発信している海外の情報を調査してみました。

モンステラの発熱について

モンステラは開花時、花序(肉穂花序:仏炎苞の中の黄色い部分)が自ら熱を発生させる現象があります。

発熱の理由

モンステラを含むサトイモ科植物は、特定の昆虫(主に甲虫)を誘引して受粉させるために発熱します。

- 発熱で昆虫を誘引

- 花が発熱することで、昆虫が暖を求めて花の中に入りやすくなります。

- 匂いの拡散を助ける

- 発熱でわずかに揮発性物質を拡散させ、受粉昆虫を引き寄せます(モンステラは匂いが弱いですが、微弱な揮発成分を広げる役割はあると考えられます)。

- 受粉効率を高める

- 昆虫が雌性期に訪れ、花粉を運んだ後、雄性期にまた暖を求めて花に滞在することで、結果的に他花受粉が促進されます。

実際に庭で開花中のモンステラの花序(肉穂花序:仏炎苞の中の黄色い部分)を指で触れてみました。日中はとても暑いので温度が感じやすそうな早朝の涼しい時間帯に触れてみました。

実際に触れてみたら本当に温かくて笑ってしまいました(笑)。「ほんのり温かい」と体感できるほどの温かさです。

モンステラの発熱に関する主要な論文と研究

以下は実際にモンステラの発熱に関してまとめられている主要な論文と研究です。

1. Chouteau, Barabé & Gibernau (2007): Flowering and thermogenetic cycles in two species of Monstera (Araceae)

- 調査対象:Monstera adansonii と Monstera deliciosa

- 内容:開花とサーモジェネシス(熱発生)のサイクルを温度記録とともに詳細に観察。開花から雄性期までの温度変化が4日間(約96時間)にわたり、初期に数℃、後半には最大で約5℃以上温度が上昇することを報告 サイエンスダイレクト+10Academia+10ResearchGate+10。

- 特徴:温室内での観察により、花序(spadix)の温度が環境温度比で持続的に高くなる様子が図表や論述で示されています Academia。

2. Chouteau et al. (2007): Pollination ecology of Monstera obliqua (Araceae) in French Guiana

- 調査対象:Monstera obliqua(フランス領ギアナ)

- 内容:開花から交配までのサイクルが約48時間(約2日間)で、花序温度が最大2℃程度上昇していることを温度グラフとともに報告 eurekamag.com+3ResearchGate+3JSTOR+3。

- 観察結果:雌性期・雄性期の時間帯に合わせた昆虫訪花/花粉放出・温度変化など、詳細なフェーズ記録あり サイエンスダイレクト+1。

補足的な出典および一般的背景

- サトイモ科(Araceae)の熱発生植物のメカニズム(AOX代謝経路など)や生態的意義について、一般的な植物学研究でも広く言及されています(例:Wiley誌、PLOS ONE、Functional Plant Biologyなど) Academia。

- 「熱発生植物(thermogenic plant)」として名高い Araceae 系統の理解に、モンステラ属も含まれるとするレビューも存在しています journals.plos.org。

AOXは「ATPを作らずに熱を出すためのミトコンドリア経路の酸化酵素」です。そしてATPとは、簡単に言うと「生物が動くためのバッテリー(エネルギー源)」で、細胞内で常に作られて使われている分子です。

まとめ:論文別の特徴比較

まとめると以下の通りです。これらの研究は、いずれもモンステラ属における熱発生の実証に基づき、観察された温度変化と受粉フェーズ(雌性期・雄性期)を一致させて記録した、信頼性の高い論文です。

| 論文名 | 対象種 | 開花〜交配までの期間 | 温度上昇幅 | 主な注目点 |

|---|---|---|---|---|

| Flowering and thermogenetic cycles in two species of Monstera | M. adansonii, M. deliciosa | 約96時間(4日間) | 最大で+数℃、ピークは最終日 | 温室内計測、花序の発熱と花生理を連動解析 |

| Pollination ecology of Monstera obliqua | M. obliqua | 約48時間(2日間) | 最大で約+2℃ | 野外調査/昆虫訪花・雌雄フェーズとの関連性分析 |

上記に記載した「最終日」とは、モンステラの花序(仏炎苞・肉穂花序)が開花してから閉じるまでの一連の開花サイクル(雌性期 → 雄性期)のうちの最後の段階を指します。

モンステラの開花サイクルと「最終日」

モンステラの花は数日間にわたり、以下のようなフェーズを経ます。

- 雌性期(1〜2日目)

- 花が開き、柱頭が受粉可能な状態。

- この間はまだ花粉は出ていない(自家受粉防止のため)。

- 中間期(1日程度)

- 柱頭の受粉能力が低下し、雄性期へ移行する準備段階。

- 雄性期(2〜4日目/最終日)

- 花粉が放出される段階。

- 「このとき、肉穂花序の温度が最も高くなる(最大+数℃)」と論文で報告されている。

つまり、「最終日」とは花の開花サイクルの最後=雄性期(花粉放出期)を指し、このときに温度上昇が最大になるという意味です。

発熱は開花時からなのか?

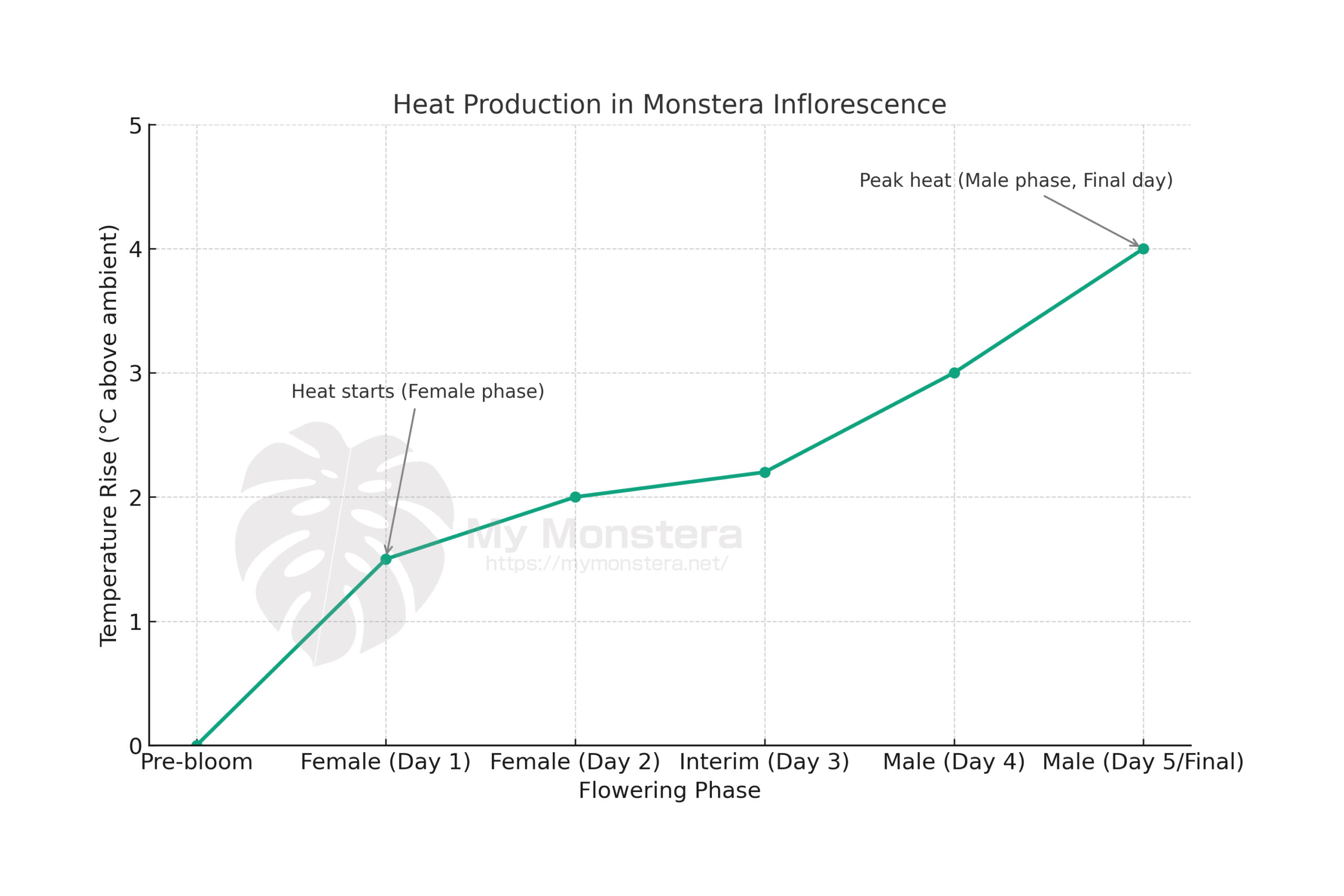

更に発熱はモンステラの花の開花時からなのか?が気になったのでグラフ化して整理してみました。

- 雌性期(開花直後)

- 開花と同時に発熱が始まる(発熱開始期)。

- これは主に昆虫誘引の準備(においや温度の上昇開始)に関与すると考えられる。

- 雄性期(最終日)

- 発熱は継続的に続き、最終日にピーク(最大温度)に達する。

- この時期に花粉が放出され、訪花昆虫をより強力に誘引する必要があるため、最も強い発熱が起きる。

つまりは以下の解釈となります。

- 「雌性期に発熱が見られる」=発熱が始まるタイミング

- 「ピークは最終日」=発熱強度の最大値は雄性期

ということで「発熱は開花直後から始まり、徐々に増加して最終日に最大に達する」という流れで理解するのが適切です。

研究論文の報告によると以下の様な具体的な温度上昇の記載が確認できます。

- 雌性期:温度が周囲より+1〜2℃程度上昇。

- 雄性期(最終日):温度が+3〜4℃程度まで上昇(ピーク)。

開花日・雌性期・雄性期と温度推移を独自に分かりやすくグラフ化すると以下の通りとなります。

開花直後に触れると、わずかな温もり(+1~2℃)が感じられ、最終日(雄性期ピーク)に触れると、はっきりした温もり(+3~4℃)が感じられます。実際に触って温かさを感じられた場合は、正常な発熱現象であり、モンステラの花の生理的活動が正常に行われているサインともいえます。

やはり事実に基づき得られたデータを記録として残しておく事ってとても大事ですよね。

モンステラは花を咲かせるまで年単位の長い年月が必要です。そして花が咲いて交配できる期間はわずか1~2日間しかありません。しかもモンステラは、「自家不和合性」+「雌性先熟」の二重のメカニズムで、別株(他家)受粉が基本です。単体では受粉し難いとされています。

一年を通じて温暖な南国沖縄や温室等では無く、日本の狭いマンションの庭(湘南エリア)でモンステラを越冬させ、希少種含む複数株を同時開花させ交配に挑む事は、どれほど大変な事かというか奇跡に近いのでは?と思ってしまいます。庭で咲いたモンステラの花に実際に触れ、発熱を確認できてよかったです。

庭ではモンステラの交配に向けての準備が着々と進んでいます。開花中のモンステラオーレア。開花前のホワイトタイガーおよび、希少種のモンステラスケルトンの様子を撮影しました。マクロコズムの上位互換(葉に穴あきまくりのモンステラ)のモンステラも開花させ交配させます。まずは黄斑と白斑の花が咲くので、これら斑入りのモンステラとスケルトンを交配させ、斑入りのモンステラスケルトンが誕生するか?チャレンジします。スケルトンとマクロコズムの上位互換を交配させたらどんなモンステラが誕生してしまうんだろうか?もとても気になる点です。感覚的には斑入りのスケルトンを作出するよりかは難易度が低い気がします。

モンステラの交配については、以下のページでまとめていきます。

モンステラの開花記録

Monstera Blooming Journal

時系列で栽培記録が確認しやすいようにモンステラの開花記録のみを一覧で以下にまとめています。

モンステラの開花記録については、以下のページで全てまとめています。

自宅の庭でモンステラに花を咲かせる方法

How to Get a Monstera to Flower in Your Backyard